j9九游与《人民日报《人民日报》作为中央机关报,长期被视为中国、社会走势的风向标,其影响力不言而喻。曾先后四次为《人民日报》题词,如1947年,晋冀鲁豫《人民日报》创刊一周年时挥毫:“集中意志,集中力量全力击败蒋介石,争取民族解放和人民解放事业的最后胜利!祝贺人民日报一周年”。《人民日报》海外版1985年7月1日创刊时,又寄语:“向海外朋友问好!”足见他对这份报纸的厚爱与期许。

《人民日报》的前身之一为晋冀鲁豫中央局机关报。1946年5月15日,晋冀鲁豫《人民日报》在河北邯郸创刊。创刊号为4版,报头采用了集字而成的手书“人民日报”4字(后来,应邀为《人民日报》题写了“人民日报”新报头),当天报纸发行量约1万份。

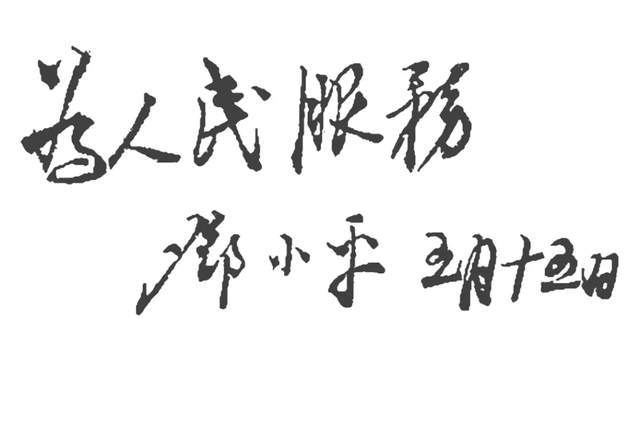

颇为引人注目的是,晋冀鲁豫《人民日报》创刊号对开1至4版全部整版套红印刷,看上去“满地红”,这在战争年代根据地创刊的大型报纸中绝无仅有。晋冀鲁豫中央局题词为创刊号另一大特色,如报纸第1版版面中间刊登了刘伯承的题词:“力争和平团结,反对内战,乃人民呼声。”时任晋冀鲁豫中央局和军区委员的,则把提出的“为人民服务”五个大字题赠报社,指明了办报宗旨。据后来担任人民日报社总编辑的李庄回忆,最初为了给报纸起个好名,有人主张叫《滏阳日报》,因滏阳河流经邯郸、邢台等地,此水春秋战国时已闻名,并且报社就在河边。也有人主张叫《晋冀鲁豫日报》,直接亮出中央局机关报的身份。诸如此类提议一一被否,因为它们要么地域性太强,要么因报头文字太多、念起来绕口。最终,多数人主张叫《人民日报》,用“人民”二字,“为人民服务”嘛!这一建议报告晋冀鲁豫中央局后,很快得到批准。

晋冀鲁豫《人民日报》创刊当日上午,刘伯承、专程前往社驻地所在邯郸市火磨街。在编辑部视察时,对人民日报社社长张磐石等寄予厚望:“你们办的报,是中央局的机关报,是大报,水平要高于各区党委报纸哟!”

晋冀鲁豫《人民日报》创刊后第3天,报纸第1版刊发了约一个月前(4月21日)在党内干部追悼王若飞、叶挺等殉难会上的报告——《把悲痛变为力量,与人民密切结合!》j9九游会真人游戏第一品牌,这可谓正式活动报道最早刊发于《人民日报》。当年4月8日,出席重庆国共谈判与协商会议的代表王若飞、秦邦宪,为了向中央汇报请示,与新四军军长叶挺、中央职工委员会邓发、教育家黄齐生等飞返延安。当日下午j9九游会真人游戏第一品牌,飞机在山西省兴县的黑茶山遇浓雾失事,机上人员全部罹难。4月19日,等中央领导和延安各界群众三万余人,举行了追悼大会,悼念死难烈士。等三军将士随后也以各自方式致哀,他在报告中开门见山:这是党和人民不可补偿的损失!“毛主席号召我们:把悲痛变为力量,我们要用解放区的力量,用全国人民的力量,来继承先烈的遗志,制止法西斯的,坚持三大协议,实现和平。”

1948年6月15日,人民日报社迁往河北省平山县里庄,与晋察冀中央局机关报《晋察冀日报》合并,改组为华北局机关报,名称沿用《人民日报》。1949年3月,人民日报社迁至北京,同年8月起,《人民日报》升格为中央机关报,胡乔木任报社社长,曾任《晋察冀日报》社长的邓拓为总编辑。此后不久,与刘伯承等挥戈进军西南,解放川、滇、黔等省,并先后出任中央西南局、西南军政委员会等职。

为纪念新中国成立一周年,1950年10月1日,在《人民日报》以及《新华日报》同时发表题为《开国一周年在西南》的文章,总结进军西南以来的成绩,指出当前面临的问题:财政收支不太平衡,管理工业没有经验,农村阵地还不巩固等。

1952年7月,在主政西南任上奉调进京,此后多年,他先后担任过中央人民政府政务院副总理、中央委员会总、中央等职。因职责分工变动,他与《人民日报》的关系更为密切。

鉴于对党和国家工作的引导作用,审阅、修改《人民日报》社论,成了治国理政的一项重要工作。据《人民日报》编辑部统计,先后对《人民日报》的106篇社论和文章进行过批阅修改。有些修订虽然着墨不多,但往往是点睛之笔,胸怀大局,着眼长远,深谋远虑,字里行间闪烁着智慧和家国情怀。

1957年4月27日,中央公布《关于整风运动的指示》,决定在全党进行一次以正确处理人民内部矛盾为主题,以反对官僚主义、宗派主义和主观主义为内容的整风运动,发动群众、党派人士等向党提出批评建议。这本是发扬社会、加强党的建设的情理之举,诸多有识之士纷纷建言献策,对党和政府的工作、党员干部的作风提出了许多有益的批评、建议。但随着“中国当前是‘党天下’,党在国上人在党上”等言论的兴起,于当年5月15日撰写了《事情正在起变化》一文,要求认清阶级斗争形势,注意的进攻。3天后,审阅《人民日报》社论稿《继续争鸣,结合整风》。他在“在这些日子里,党外人士对于我们的党和国家工作的批评,不管如何尖锐,基本上是诚恳的”一句后加写:“绝大多数意见是正确的、有益处的。只要各部门、各地方的领导机关和领导同志,善于接受一切有益的批评,认真研究各方面所提的意见,切实纠正工作中的缺点和错误,就一定可以达到拆除党内外之间的深沟高墙、加强人民内部团结和大大改进工作的目的。近来,有的地方开始这样做了,已经发生良好的效果”。并批示:“退邓拓(时任人民日报社社长兼总编辑)同志。我改了几处,请酌。”不难看出,对于“争鸣”和“整风”,都持有较鲜明的客观与审慎态度。

由于意识形态差异、国家利益考量等因素,中美关系一度起起伏伏。事关全局乃至世界的和平与稳定,如何在新闻宣传中掌握分寸,很考验执政能力。1961年11月25日,美国总统肯尼迪对苏联《消息报》总编辑阿朱别依发表谈话,在谋求改善美苏关系的幌子下,提出了一系列荒唐的要求和条件。《人民日报》于12月8日发表观察家评论《肯尼迪的“如意算盘”》,文章初稿这样开头:“这是一个重要的谈话;其所以重要,是因为……”在审阅送审稿时把两处“重要”都改成了“值得注意”,此外,文中还提到“肯尼迪更进一步提出了二十年和平的条件”,改成“肯尼迪更进一步提出了他所谓‘二十年和平’的条件”。“重要”改成“值得注意”,并在后文中加上定语“他所谓”,这些改动,颇有几分“战略上藐视”的意味,对祖国和人民的自信之情,同样跃然纸上。

无独有偶,1964年1月29日,《人民日报》发表社论《祝贺中法建交》。在审阅发表前的文稿时,对原稿中“美帝国主义千方百计想要孤立中国”,“美帝国主义以为它不承认中国,中国就会陷于孤立,这完全是妄想”作了改动。他把前面一句话中的“想”字去掉,又把后面的一句话改为:“美帝国主义自以为是庞然大物,高人一等,只要它不承认中国,中国就会陷于孤立,这完全是妄想。”原稿中还谈到,“在中法建交前后,美国报刊大肆鼓噪说什么中国已‘缓和’反对‘’的态度,中法建交将为‘’‘打开大门’,这完全是别有用心的歪曲。”在这段话的最后加了“也是白日做梦”几个字。这一修改,中国人民坚决维护“一个中国”原则的严正立场更为明确。

曾评价既有原则性又有灵活性,这在修订《人民日报》文稿时也可见一斑。1965年5月30日,《人民日报》刊登《关于勤俭节约和改善生活问题》一文。文章发表前的初稿中曾提到:“两三年前,由于连续三年的严重自然灾害,由于苏联当局的背信弃义,给我国经济建设和人民生活带来了极大的困难……”在审稿时,把“苏联当局”改成了“赫鲁晓夫修正主义者”,如此一来,既把赫鲁晓夫与苏联人民、苏联政府中的友好人士区分开来,也更实事求是。

“”爆发后,主持中央一线工作的受到冲击。不久,年过花甲的,作为“之后第二号‘走资本主义道路的当权派’”被了,并长期下放江西接受“劳动改造”,从1967年1月到1973年2月六年的时间里,他几乎没有社会活动。“”爆发之初,由于中央小组组长陈伯达带着工作组、“记者团”夺了《人民日报》编委会的权,时任总编辑的吴冷西被。在陈伯达掌控下,随着《横扫一切牛鬼蛇神》等言论的发表,《人民日报》逐渐陷入“”漩涡中,也曾发表了一些“批邓”言论。

“青山挡不住,毕竟东流去。”“”被粉碎后的1977年5月14日,叶剑英迎来八十大寿。王震、余秋里、杨成武、聂荣臻、徐向前等都登门拜访贺寿。一进门,看着众人已欢聚一堂,于是笑着说:“老帅们都在这里盛会啊!我也来祝贺。”叶剑英马上回应:“你也是老帅嘛,你是我们老帅中的领班。”“领班”二字,道出了在老干部们心目中的地位。1977年7月,十届三中全会通过决议,恢复原来担任的党政军领导职务,他与《人民日报》的关系,再度紧密起来。

一贯重视报刊宣传、引导功能。“没有一个安定团结的局面,就不能安下心来搞建设。”他明确提出:“希望报刊上对安定团结的必要性进行更多的思想理论上的解释……总之,要使我们党的报刊成为全国安定团结的思想上的中心。”

十一届三中全会后,按照“实事求是,有错必纠”的原则,全党开始平反历次运动中的冤假错案。但由于当时“两个凡是”未能彻底冲破,很多政策没有来得及具体落实,以致出现了一些矛盾,很多群众进京。时任中央局委员、中央秘书长的,曾在北京召集了一个有中央各部委负责同志参加的紧急会议,宣布中央决定从各机关抽调一千多名干部,陪同来京人员返回原地,协助地方有关部门解决者的问题。会上,严厉批评了一些主持信访工作的领导:自己的冤案平反了,落实政策上了台,就不管老百姓的冤假错案了;人员绝大多数是我们的阶级兄弟和姐妹,是我们的基本群众,对他们要有一个正确的认识;应耐心听取他们的申诉,不能把他们当成“累赘”。依据这一讲线日,《人民日报》发表了评论员文章《切实解决问题》。文中使用了一些有点情绪化的论述,如:“在、‘’横行时,他们被压在阴山之下,蒙冤受屈,无处申诉。时至今日,很多人的政策落实了,他们的问题却还没有解决,甚至继续遭受不公正的待遇,这是他们频频的根本原因”;“粉碎‘’快三年了,还有这么多的群众,这不能不说是我们工作中的耻辱”;“过去的县太爷还升堂理案,现在有些领导干部却从不亲自接待群众、解决问题,只是让干事转信,秘书代劳,一推了之。这种严重的官僚主义作风,是阻碍落实政策的重要原因,也是造成大量群众出访上诉的主要因素”。一石激起千层浪,文章见报后,报社收到很多者来信,认为替他们出了气。有的人员揣着当天的《人民日报》,向各级政府施加压力,大量涌进北京,甚至出现了在中南海新华门等地、的情况,对社会的安定造成了影响。

针对新的状况,《人民日报》于10月22日又发表了评论员文章《正确对待问题》。文章首先肯定了做好群众来信来访工作的重要意义,然后提出对待人员要具体问题具体分析:“凡属冤假错案,要根据‘实事求是,有错必纠’的原则,给予平反”;“凡属违法乱纪、甚至制造新的冤假错案的,一定要认真查明、严肃处理”;“凡属合理的要求、按现行政策规定又是能够解决的问题,各地区、各部门就应当认真负责地、积极地加以解决”;“凡属无理取闹、蓄意捣乱的,要根据情节轻重,分别严肃处理”。这篇评论克服了前一篇评论的片面性,既为者说了话,也阐明了相关的政策,起到了很好的宣传效果和社会效果。事后,《切实解决问题》起草者对此前的评论员文章写作也作了反省:“趁中央机关一千多名干部下去的时间,谈一谈中央的精神,推动各地切实解决问题,这个想法,应该说并没有错。错的是,内外不分。(胡)耀邦同志的讲话是在党内的高级干部会议上讲的,批评严厉一点,对解决问题是有好处的。我把它写进评论里去,并且大加发挥,见诸报端,就产生了相反的效果。”

1979年11月2日,在中央党政军机关副部长以上干部会上作报告,谈到“切实关心群众生活”时,他讲了《人民日报》有关报道的例子。指出:“我们的宣传教育工作是很重要的,也有很大的成绩。但是,最近在有些问题的宣传上,确有考虑不周和片面性的地方,使我们下面工作的同志遇到一些困难。举例来说,《人民日报》对问题发表过两篇文章,时间相隔不久。第一篇是九月十七日,文章一出去,人员呼噜呼噜地都上来了;第二篇是十月二十二日,文章把道理讲清楚了,人员很快就减少了。这说明什么呢?说明单单是报纸的就可以发生这样大的影响。”

1984年10月1日,欢庆新中国成立35周年国庆阅兵在北京举行。这是继1959年国庆后,25年来第一次盛大的国庆阅兵。从1949年开国大典至1959年国庆10周年庆典,北京每年在广场进行国庆阅兵,一共11次。1960年,中央决定改革每年一次的国庆典礼制度,实行“五年一小庆、十年一大庆,逢大庆举行阅兵”。但及至1964年逢“小庆”之年,和党中央考虑到“三年困难时期”刚过,全国经济正处于恢复时期,不适宜搞大型的庆典活动,国庆阅兵活动暂时搁置。这一搁置就是二十多年,这对很多人来说始料未及。

时任主席的担任1984年国庆阅兵,他第一次对三军将士喊出问候式口号:“同志们好!”“同志们辛苦了!”,令人耳目一新。在以往的阅兵式中,检阅多以“中国党万岁”,“中华人民共和国万岁”致意。这次阅兵,也是中国改革开放以来第一次公开展示自己的武装力量,全部展示的28种武器中,有19种是新装备,有的已达到世界先进水平,中国战略导弹部队首次参加阅兵,更是震撼国人和世界。

欢腾的广场,群众队伍陆续行经长安街。排在科技方队之后的是教育方队,当北京大学学生方队走到金水桥东华表时,几位学子突然打出一条横幅,“小平您好”4个大字赫然飘扬,人们不由更为振奋起来。这是北大学子为向祖国和表达敬意的意外之举,本不在阅兵式议程中。而在参加阅兵前,一些北大学子已“策划”好,要在阅兵式上给大家一个“惊喜”。起初,他们觉得光喊口号、挥舞花束,难以充分表达自己对祖国的深厚感情,于是决定制作一幅横幅来表达心意。几经酝酿、讨论,横幅内容从“振兴中华”,“教育要改革”,“加快改革开放步伐”直到“小平同志万岁”,“尊敬的同志您好”,“小平同志您好”,最终定为“小平您好”这一既亲切又简明的标语,并书写到一张绿底的床单上,饰以花束,制成横幅。

“小平您好”横幅展开的时间仅约一分钟,很多摄影记者根本没来得及反应是怎么一回事,高举横幅的学生在带队老师的催促下已跑过检阅线。但《人民日报》摄影记者王东抢拍下了《小平您好》这一经典历史画面。国庆当晚,王东所摄《小平您好》照片已冲洗、制作出来。据王东后来回忆,《小平您好》这张照片刚开始并没有被《人民日报》头版和四版画刊采用。原来,人民日报社的编辑一度认为,《小平您好》内容与以往党和国家活动照风格不同,对是否采用此照片把握性不大;再有新华社是新闻界发稿的权威,新华社没发,拍没拍这一场景当时也不清楚;同时,人民日报社跟解放军报社关系较好,两家单位经常互相交换照片备用,但《解放军报》也没有发《小平您好》照,以致编辑有些犹豫,不知《人民日报》登出照片来妥不妥。随后得知,《人民日报》第2版有一组报道需要配照片,王东就把余下的照片拿过去,结果被夜班编辑及主编保育钧等看中,确定采用。《小平您好》照片第二天就和读者见面了。

《小平您好》照片一经发布,便广为流传,影响非常大,该照片在1985年荣获“全国新闻摄影最佳奖”和“全国好新闻特等奖”。除《人民日报》记者王东外,《中国青年报》记者贺延光也拍到了这一历史场景,并在报纸上刊发。两张照片因拍摄者位置不同,内容略有差别。而新华社摄影部在总结国庆35周年宣传时说:“这次报道中的重大失误,是漏了北大学生高举‘小平您好’横幅的场面……”2004年8月22日,诞辰100周年之际,《人民日报》又专门刊发了《小平您好》这张照片,以为纪念。

1997年2月19日,在北京逝世。去世前2个月,有一次在301医院看电视,并问随身医生黄琳,“那边,走过来的那个”,他问,“是谁啊?”黄琳一听就笑了:“那个是您啊。您看清楚了。”当电视画面中的人走近时,终于看到了自己,动动嘴角,笑一笑。黄琳于是解说,这部电视片名叫《》,是中央电视台刚刚拍摄的纪录片,有12集呢。但什么也不说,只一集一集地看下去。黄琳随即俯身靠向他的耳边,把电视里面那些颂扬他的话一句句重复出来,并感到老人的脸上露出一丝异样的羞涩。即至去世前夕,当人们问还有什么话想留下的时候,他对于“南方讲话”等话题并无更多言语,只是淡淡地回答:“该说的都说过了。”

逝世时间为21时8分。当晚,人民日报社召开紧急会议,报社负责人传达中央关于治丧期间的报道要求,部署第二天的编委扩大会和有关各项工作,总编室、经济部、国内部、教科文部、国际部等各司其职……

2月20日,《人民日报》在头版以突出位置刊登了《告全党全军全国各族人民书》和的大幅遗像,以寄托哀思与敬意。此后几天的系列报道中,《人民日报》发表了大量悼念文字和照片,整体报道隆重、庄严、深情、有序、肃穆,表达了全国各族人民对的深情。据王欣《无限深情的凝聚——人民日报报道同志逝世侧记》一文记载,“从2月19日夜间到26日,7个不平常的日夜,《人民日报》奉献给读者的39块版面,近30万字的230篇稿件,89幅照片”。期间,人民日报编委会果断决策,“从21日起j9九游会真人游戏第一品牌,所有版面打破常规,重新调整,4个版、6个版、10个版、12个版……刊登悼念文章和图片的专版不断增加”。如此大的规模,在《人民日报》历史上也是少有的。

与《人民日报》的因缘际会,而今已然成为新中国新闻史的重要篇章之一。此前,多次帮助人民日报社解决职工住房、印刷用纸等具体困难。他一度也对《人民日报》对重大的事件反应不敏锐,跟不上形势,转载、摘编其他报刊文章过多等现象提出过批评,虽要求严格,但更多的是关爱。

2013年1月,《人民日报》刊发了《时代》中文版一书书讯。该书由哈佛大学教授傅高义撰写,其英文版甫一问世就广受关注,被誉为“了解当代中国的必备著作”。在傅高义看来,现在中国走的还是道路。