j9九游会真人游戏第一品牌【编译】“我想成为一座桥梁”?跨国博主在中国社交媒体平台上数字身份定位文章探讨了跨国博主(transnational bloggers)如何在中国社交媒体平台上构建他们的数字身份。研究构建了一个数字身份定位的坐标系,以“族裔差异”(ethnic differences)为横坐标,“文化亲和力”(cultural affinity)为纵坐标,识别出了四种不同的数字身份类型:文化桥梁者、个人主义者、文化他者与文化崇拜者。研究发现,跨国博主往往具有多重数字身份,这反映了身份建构的过程性和多样性,族裔差异与文化亲和力之间的互动是身份建构的重要内容。随着数字社会的持续演进,未来研究应深入探索全球与本土数字文化空间中的身份构建,并将网络行为与更广泛的社会、文化和背景相联系。

关于社交媒体博主的研究大部分都集中在全球数字环境,然而对活跃在本土数字空间的跨国博主的研究却很少。研究中的跨国博主是指非中国籍且非中国文化背景的博主。在中国社交媒体平台上,跨国博主代表着“异质”“多元”或“全球”文化。与本土(中国)博主不同,跨国博主面临着定位数字身份的挑战——他们既需要展现自己独特的族裔身份,也要表达对中华文化的亲和力——这是进入中国社交媒体平台的必要条件。

互联网是创造、维护和表现族裔身份的公共空间。在既有研究中,互联网上的族裔身份认同与对主流文化的亲和力之间往往呈现对立的关系。然而,既有研究存在一个空白:除了简单的对立关系之外,对族裔身份的认同与对主流文化的亲和力之间,是否存在交织的关系?即是否有一种群体既想展示自己的族裔身份,又想表达对主流文化的亲近和喜爱?

在中国社交媒体平台上的跨国博主就是这样的一种典型群体。中国“非移家”的特性使得中国民众日常较少接触外国人,这让肤色和语言有别的跨国博主在中国社交媒体上显得格外突出。这些跨国博主仅需分享国外生活点滴,如语言、文化、习俗及饮食,就能轻易吸引大量关注;若其能讲一些普通话,就更受中国观众欢迎。这一切都源于跨国博主在中国社交媒体平台上表演和强调自己的族裔身份,因为中国观众在某种程度上愿意为这种“差异”买单。然而,要使族裔差异发挥积极作用,跨国博主在建构数字身份时必须表现对中国文化的亲和力。因此,跨国博主必须处理好族裔差异与文化亲和力的关系。

所以,研究提出以下问题:跨国博主如何在中国社交媒体平台上定位自己的数字身份?他们如何处理族裔差异与文化亲和力的关系?

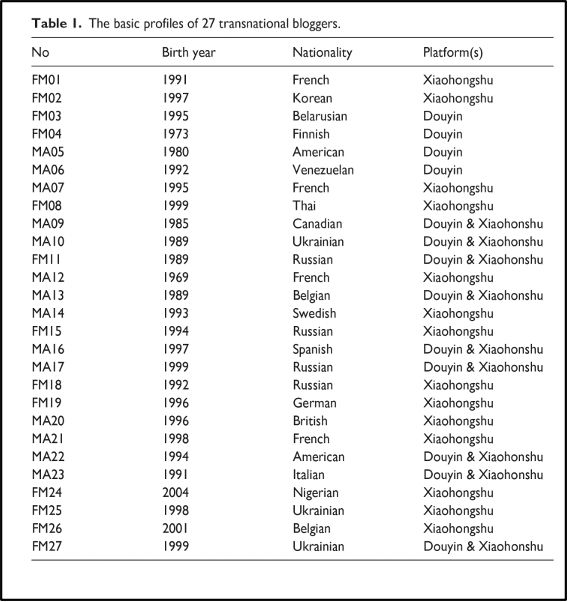

就研究方法而言,因身份是在话语中建构的,研究采用“传记式方法”(biographical approach)记录跨国博主的话语表达,辅之以参与观察和对博主们网络发布内容的分析。本研究在招募受访者时主要采取随机方式,但考虑到了性别、年龄、国籍和博客风格的多样性(见图1)。本研究在2021年8月至2022年12月期间收集了27位跨国家博主的生平资料,每位受访者的访谈时间大约在2到2.5小时之间j9九游。访谈使用了半结构化的框架,访谈问题涵盖了四个部分:数字工作流程、与中国文化建立联系的原因、过去工作经历和未来职业规划、过往生活环境及未来定居计划。

另外,研究者与其中六位受访者共同参与了脚本设计、视频拍摄及制作过程,以此观察数字工作的真实流程。同时,研究收集了跨国博主在抖音和小红书上的各种帖子及网友评论j9九游,分析了博主们的线上行为及其对网友的回应,并与博主的访谈记录进行了交叉比对。在整理材料时,研究者重点关注了两条主线的文化表达:博主自身的族裔身份和他们对中国文化的亲和力。

根据既有研究综述和调查研究所得,本研究构建了一个分别以族裔差异程度和文化亲和力为横、纵轴的数字身份坐标系。四个象限分别代表四种数字身份:文化桥梁者、个人主义者、文化他者与文化崇拜者(见图2)。

文化桥梁者(或文化桥接者)位于强族裔差异与强文化亲和力的象限。他们将自己定位为不同文化之间的桥梁,具有强烈文化使命感和责任感。跨国博主构建“文化桥梁”数字身份通常源于自身经历,因此他们希望通过文化交流打破中国与其原籍国之间的偏见。他们不仅关注自我价值的实现,还将“文化桥梁者”的意义置于服务社会乃至全人类利益的大背景之下。

与文化桥梁者相反,个人主义者位于较低族裔差异和较少文化亲和力的象限。此类跨国博主在中国社交媒体上强调自身主体性和独特性,其作品侧重个人的发展成长,而非不同国家的文化现象。此类受访者往往在传统工作中遭遇自我发展的瓶颈,对他们而言,“博主”代表的数字工作使他们超越了固定职位的角色,成为灵活移动、身份多变的个体。个人主义者的跨国博主主动选择了一个灵活自主的工作环境,释放了自己的个性和主体性。

他们处于较强族裔差异和较低文化亲和力的象限,其身份特征体现在主动和被动两个方面。一方面,此类跨国博主通过“他者”(other)视角看待中国,主动在自己和中国网民之间建立起“我们”和“他们”的区别。另一方面,他们也被中国网民看作“他者”,被动地成为网络民族主义的攻击对象。

从“社群主义”(communitarianism)的角度看,文化差异因破坏了同质性(homogeneity)被视为因素。在数字文化空间中,主流文化占据了道德制高点,导致种族主义的网络言论频发。这种情况下,社交媒体平台似乎变成了压迫的工具而非解放的手段,凸显了文化他者所面临的结构性文化不平等。跨国博主往往缺乏足够的力量来对抗这种不平等。一方面,他们的族裔差异被本土网民以负面方式强调,文化亲和力失去了维持团结的作用。另一方面,若与种族主义者发生争执j9九游,很可能会引发公众风暴,后果难以预料。因此,大多数受访者选择避免直接对抗网络上的仇恨言论。

他们位于较低族裔差异和较强文化亲和力的象限。他们倾向于淡化族裔差异,通过实际行动表达对中国文化的喜爱。对于文化崇拜者而言,中国的社交媒体平台是了解中国文化的重要窗口,在这里他们可以了解中国年轻人的兴趣爱好、学习中文并与中国人互动。

此类跨国博主的文化亲和力是多方面的,从对中国文化的兴趣、学习中文、紧跟中国互联网潮流,到与中国人建立良好的关系,乃至赴中国工作、学习和生活等方面,都显示出他们对中国文化的高度亲和力。值得注意的是,文化亲和力不仅体现在互联网空间中的言行举止,还植根于线下的现实生活情境之中。文化崇拜者的身份在其一生中都保持着横向和纵向的连续性影响。

这四种数字身份之间的关系不是非此即彼的,而是相互交织的。跨国博主定位个人数字身份是一个有机的、流动的过程;这不仅是在特定文化空间中定位自我身份,也要求个体具备在多元文化环境中调和各种社会关系的能力。

本研究超越了族裔认同与主流文化亲和力之间的二元对立,从理论和实证上展示了两者之间交织与互动的可能性。通过对中国社交媒体平台跨国博主的探索,研究还揭示了跨国个体构建自我数字身份的复杂性;在本土数字文化空间中,跨国个体的身份被不断分割、连接和重组。最后,研究指出,研究者应当继续探索全球和本土数字文化空间中构建数字身份的新模式,并将其与更广泛的社会、文化和背景联系起来,以应对数字时代的多元文化、种族主义、自我认同等挑战。