j9九游学术观点 苏金智:国家话语的生成传播与管理能力及其提升现任江苏师范大学教授,教育部语言文字应用研究所学术委员会委员,中国社会科学院研究生院教授,博士生导师,博士后合作导师,全国语言文字标准化委员会境内外外语应用分技术委员会委员,澳门语言文化研究中心顾问,中国政法大学语言与证据研究中心专家委员会委员,甘肃政法学院法律语言研究中心名誉主任。

研究兴趣主要有:赵元任学术思想研究,社会语言学的理论与历史,语言接触与语言变化,港澳台语言,闽南方言,语言与文化,语言与法律,语言使用情况的调查与研究等。

语言能力不仅关系到个人的素质和人类的文明和进步,也关系到国家的安全、繁荣与发展。国家语言能力是处理国内外事务所需要的语言能力,是个体语言能力、政府部门语言能力和国家语言管理能力的综合体现。国家话语能力是国家语言能力的重要组成部分,是话语主体处理国内外事务最重要的语言能力。国家话语的生成能力、传播能力和管理能力是国家话语能力的核心要素。本研究在国家语言能力已有研究的基础上,通过国家话语能力的核心要素分析当前中国的国家话语能力现状、存在的问题和提升的途径j9九游。

基金:国家社科基金重大项目“中国与世界主要国家的国家语言能力比较研究”(19ZDA299);

文献来源:苏金智.国家话语的生成传播与管理能力及其提升[J/OL].云南师范大学学报(哲学社会科学版):1-9.

语言能力不仅关系到个人的素质和发展,关系到人类的文明和社会进步,也关系到国家的安全、繁荣与发展。个体语言能力是国家语言能力的基础,也是国家话语能力的基础。国家话语能力既是治理能力的体现,也是国际话语权获得的象征。国家话语能力的生成j9九游、传播、管理与提升离不开个体语言能力和国家语言能力的支撑。只有重视国民个体语言能力的培育,加强国家语言文字宏观管理,促进语言能力的全面建设,国家才有可能拥有适应自己发展需要的足够强大的线

语言能力是人类在社会环境中获得并在此环境中使用、传播和管理的能力,主要包括母语能力、通用语言能力(包括国际、国家和区域等层级)和外语能力。(1)语言能力研究是学界长期以来的热点问题,学界对语言能力的社会文化功能和重要性的认识也越来越深刻和全面。这一领域的研究,由于国家语言能力和国家话语能力等概念的出现和发展,已经逐渐从语言学及应用语言学领域的研究,拓展为多学科和跨学科领域的研究。

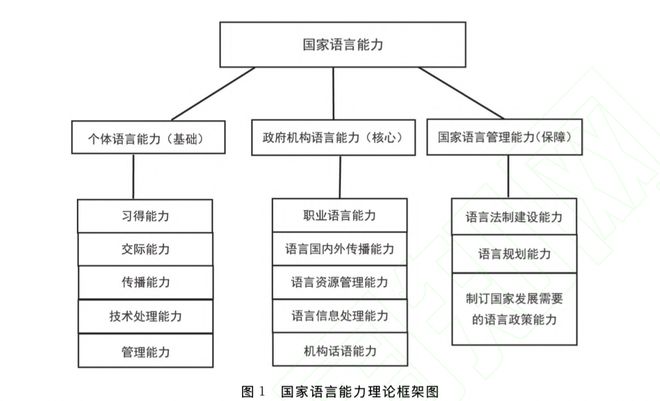

国家话语能力,是国家语言能力的重要组成部分。国家语言能力是处理国内外事务所需要的语言能力,是个体语言能力、政府部门语言能力和国家语言管理能力的综合体现。国家语言能力的这个定义是在乔姆斯基(2)语言能力与语言运用,海姆斯(3)的语言交际能力,布莱希特和沃尔顿(4)的国家语言能力定义基础上,结合李宇明、杨亦鸣、赵世举、魏晖、苏金智等学者有关语言能力和国家语言能力的讨论(5)基础上形成的。苏金智等(6)建立了如下的一个国家语言能力理论的新框架。

在这个理论框架中,政府机构的语言能力是国家语言能力的核心部分。政府机构的语言能力由5个分能力组成,其中的一项分能力就是“机构话语能力”,这项能力是国家话语能力最重要的组成部分。

对于国家话语能力,陈汝东跟文秋芳两位学者都有自己的定义。陈汝东认为,国家话语能力是“各种国家话语主体建构和理解国家话语、扮演国家线)。作为一个定义,这似乎让人理解起来有点困难。文秋芳把国家话语能力定义为“政府为维护国家战略利益所需的语言表达能力”(9)。文秋芳的定义比较清楚。这两个定义,前者过于宽泛,后者过于狭窄,因此,有必要重新进行定义。

宣传话语也是国家为达到某种目标进行宣传所形成的言语作品,如为塑造国家形象、宣传国家法律政策的宣传手册、广告、口号、标语等。只有那些具有国家行为的宣传话语才属于国家话语,至于那些个人或者非政府组织的宣传话语,虽然这些话语对构建国家形象是有用的,但是我们没有包括进去,因为根据我们的定义,它们不属于国家话语。

国家话语能力是国家语言能力的重要组成部分,是话语主体处理国内外事务最重要的语言能力,也是构建国家形象的主要语言能力。在处理国内事务中,国家话语要包括对内的语言沟通能力、语言治理能力、语言服务能力、语言应急能力等;在处理国际事务中,主要包括使用国家通用语言文字和多种外国语言文字,在国际社会中的沟通能力、传播能力、话语权的获得能力等。国家话语能力的核心要素是生成能力、传播能力和管理能力。

国家话语能力跟国家话语权有着紧密的关系。一般地说,两者是正相关的关系,能力高了必然获得话语权多。国家话语能力是国家软实力的一个重要组成部分。国家话语权一方面需要国家硬实力的支撑,另一方面它也是国家总体实力的外化表现。话语权是衡量国家话语能力高低的重要标志。处理国内外国家事务话语能力的高低关系到国家的兴盛和衰亡。国家话语能力不仅关系到国家的发展和公民的福祉,也关系到人类命运共同体建设的成败,关系到国家通用语言文字在国际上是否能够广泛传播及提高地位,也关系到国内民众和国际社会心目中国家形象的好坏。

生成能力指话语主体根据需要形成、产生国家话语的能力。生成能力由习得能力、交际能力、职业语言能力、语言技术处理能力、机构话语能力等组成。其中职业语言能力和机构话语能力对国家话语的生成起着关键性作用。书面话语的生成,如政府的公文、文件和法律法规、政策等文本一般是要经过起草、修改、征求意见、再修改、审批等过程后形成的。口头话语的生成一般也要通过起草讲话稿、准备讲话提纲等方式。不管是书面话语的生成还是口头话语的生成,国家和政府相关部门都有一套生成机制。因为生成机制的限制,总体上看,书面话语生成能力要强于口头话语生成能力j9九游。能不能生成解决实际问题、推动工作发展,具有战略性、创新性和影响力的议题和话语,是评价生成能力高低的重要标准。

生成能力有4个主要的分项能力,即议题的设置能力、话语模式的选择能力、话语的表达能力和话语的双语文本或多语文本的转换能力。议题的设置应该有针对性、实用性、新颖性和创新性。话语模式的选择应该准确得体。话语的语言文字表达,应该使用正确规范的语言文字结构、得体的语言文字表达方式。话语的双语文本或多语文本的转换能力,实际上相当于人们所说的语言翻译能力。转换能力实际上也是一种生成能力,因为要把一种国家话语的语言文本比较准确、快速地转化生成为其他语言文字,也需要具备很强的话语生成能力。数字化政府大大提升了国家话语的生成能力,尤其是双语文本和多语文本的生成能力。

国家话语的传播能力指国家话语在国内外的传播能力,由个体语言传播能力和机构语言传播能力组成。在我们的国家语言能力理论框架里,传播有个人的传播能力,也有政府机构的传播能力,这两个能力都是需要的。从国内传播渠道而言,书面话语一般是通过出版、发行、下发纸质媒体等方式传播,口头话语则是通过各种形式的会议、发布会、有声媒体等方式来进行传播。国际传播渠道书面话语主要通过出版、发行纸质媒体等方式传播,口头话语也主要通过国际会议、发布会、外交活动等方式来传播。

传播能力跟传播方式有很紧密的关系。不同的传播方式有不同的受众,针对不同的受众选择恰当的方式进行传播,才能获得好的传播效果。这需要具备较强的语言传播能力。传播方式一般有媒体传播(有声媒体、纸质媒体、互联网媒体、融媒体),人际传播,单语、双语或者多语传播等方式。就语言文字的传播方式而言,中国国内的传播方式以国家通用语言文字单语文本为主,少数民族地区以国家通用语言文字和少数民族语言文字的双语文本为辅。在中国香港和澳门,行政长官作施政报告,一般都讲粤方言,方言在口头传播方面也收到了一定的传播效果。国际传播一般是以中英为主,多语种为辅,也有少数民族语言和方言,例如粤方言、闽南话、潮州话、客家话等方言也是国际广播电台的播音语言。

国家话语的管理能力,指对国家话语的生成、传播进行有效管理的能力。由个体话语管理能力和政府部门话语管理能力组成。话语管理一般分为发话者自身发话过程的管理和对受众者反馈意见或者引起不同反应后所进行的管理。对自身发话过程的管理,是话语生成过程的管理,一般属于即时的管理。对受众反馈意见或者引起不同反应的管理,属于事后的管理。无论是书面话语还是口头话语,都经常可以得到不同的反馈意见,需要进行解释、修改、完善。国家话语管理能力有即时管理能力和事后管理能力,口头管理能力和书面管理能力之分。所以一般来说,个人代表国家或者政府处理各种事务,需要具备更多的即时管理和口头管理的能力;机构则需要具备更多的书面管理能力和事后的管理能力。

一个国家的国家话语能力状况,是与国家的实力和历史文化状况联系在一起的。近代中国,国弱民穷,备受列强欺凌。晚清时期封建没落帝制的国家话语生成机制、传播渠道、管理方式相对单一。由于统治集团之间钩心斗角,人为制造了各种障碍,话语权往往要大打折扣,随着帝制的崩溃,其国家话语能力也就随之丧失。辛亥后,战乱不断,国家话语的生成、传播与管理经常处于混乱状态。中华人民共和国成立之后,国家线年代改革开放以后,国家实力不断增强,国家话语能力也有了新的发展。进入21世纪以后,国家越来越重视国家话语能力建设,尤其是国际话语权的获得。当前我国国家线个特点。

首先,生成能力旺盛,生成机制基本合理。我国国力不断增强,话语、科技话语、经济话语、教育话语与文化话语都不断出现新议题。“中国梦”“中华民族共同体”等议题在国内产生强大的凝聚力,话语生成能力同时在不断增强。在国际上也不断提出新议题,如“一带一路”倡议、人类命运共同体建设等议题,这些议题同时也在不断生成新的话语。与国家话语相关的双语文本和多语文本转换生成能力也在不断提升,语种也在不断增多。

其次,国家话语的传播动力强大。我国的国家话语传播目标明确,传播方式不断改进,传播能力总体呈上升趋势。国内的传播机制相对完善。媒体话语和宣传话语用讲好中国故事的方式进行国际传播,得到了国际社会受众的广泛认可和认同,取得了良好的效果。“一带一路”倡议、人类命运共同体等话语在国际上各种场合广泛传播,收到很好的国际传播效果。语言智能化水平是国家语言能力的重要组成部分,语言智能助力国家话语传播,提升了国家话语的传播能力。

最后一个特点是,国家话语的受众群体社会文化背景存在较大差异,要做到有针对性和得体难度很大。由于话语体系复杂,话语模式多样,制度话语、法律话语、文化话语与国际社会和港澳台都存在着较大的差别。这些差别仍然是制约当前和今后一个很长时期国家话语的生成能力、传播能力和管理能力发展的重要因素,加强这些因素的研究才能找到解决问题的办法,获取更大的发展空间。

从上面我国国家话语能力的现状分析中可以看到,总体上我国国家话语能力处于积极向上、平稳发展时期。为了今后有更大的发展,绝不能满足于现状,应该尽量去发现一些存在着的可能会制约进一步发展的问题。就当前的状况而言,存在的问题主要来自以下5个大的方面。

生成方式和传播方式相对单一,生成文本的语种单一,传播渠道受限,还无法满足国家的发展需要,还不能很好地应对国内外各种不同的声音,包括和国家的声音。进入后疫情时代之后,中国的媒体机构和国家话语传播在海外面临着被、被禁言的不利局面,对此我们要有长期的应对思想准备。后疫情时代的“一带一路”建设转型“数字丝绸之路”,目的是要尽力缩小全球数字鸿沟。如果从国家话语权的角度看,要获得预期的控制能力和国际话语的主导权,还需要在生成能力和传播能力上下更大的功夫,还有很长的一段艰难崎岖的道路要走,不可盲目乐观。

国家话语不是单纯的个人语言产品,而是经过国家有关部门集体形成的语言产品。当或者新闻发言人代表有关部门发言的时候,为了避免掺杂个人成分,互动环节一般也都准备了书面稿件,互动时一般不敢脱离书面稿子,这就无形中造成代表国家的发话人其口头话语能力无法充分发挥,总体上低于书面话语能力的怪现象。有时由于失语甚至出现尴尬局面。新闻发布会上政府部门的或者新闻发言人,在与记者互动的过程中需要有很强的应变能力。作为政府部门的代言人,不可能熟悉所有记者提出的问题,对不好回答的问题应该做出适当的回应,而不是简单回避或者拒绝,出现尴尬的局面,失语应该及时纠正,尤其是在面对世界各国记者的场合时。

我国话语体系复杂,由多种话语模式构成。由于不同话语模式的受众不同,生成方式、传播方式和管理方式不同,话语权的获得也随之不同。当前国内事务线种模式,即模式、港澳模式和模式。模式的生成、传播和管理机制相对完善。国内场合是以国家通用语言文字为主,少数民族语言为辅,有时候也夹杂一点方言的模式进行生成、传播和管理;国际场合以中英两种语言文字为主,其他外国语言文字为辅的模式进行生成、传播和管理。

港澳存在两种话语模式,即中央模式和特区模式并存的生成、传播和管理机制。中央模式就是上面所说的模式。特区模式香港以中英两种语言模式(中文包括国家通用语言、粤方言、繁体字),辅以其他外国语言文字进行生成、传播和管理;澳门以中葡(中文包括国家通用语言、粤方言、繁体字)两种语言文字模式,辅以其他外国语言文字,进行生成、传播和管理。模式差异有时造成传播机制不畅通,缺乏有效管理机制等问题。

话语模式以中英(中文包括“国语”、繁体字)两种文字为主,以其他外国语言文字为辅。和“”势力采取脱钩、对抗等方式对待中央话语,也经常误解中央话语。中央话语在缺乏传播渠道,难于建立有效的话语生成、传播和管理机制,基本上属于失控状态。2020年9月19日的第十二届海峡论坛,本来拟派王金平组团赴厦门参会,后据说因一言不合,取消了行程。引起行程取消的话语并不是中央话语,但对方却误认为是中央话语。

国际事务话语模式就更加复杂了。国际事务话语起码存在着伙伴模式(又可分合作伙伴、建设性合作伙伴、全面合作伙伴、战略伙伴、战略合作伙伴、全面战略合作伙伴)、对手模式、传统友好合作模式等话语模式。国际关系复杂多变,国家话语模式也应随之改变,因此这就给国家话语的生成、传播和管理带来困难,也给获取国际事务中的话语主导权带来更多的挑战。

话语生态危机给国家话语的生成能力、传播能力和管理能力带来了严重的挑战,尤其是给国际话语权的获得带来负面影响。话语生态存在着许多问题,国内如谣言、流言、假大空话语、语言暴力、语言污染、语言文字使用不规范、网络语言粗俗化等问题;国际上如势力的诋毁抹黑,非洲等第三世界国家的不理解等。应对这些国家话语生态危机,需要强大的国家话语生成能力、传播能力和管理能力,尤其是需要提高政府部门工作人员的国家线年新冠肺炎肆虐期间,我们跟踪了中央和地方政府举行的与疫情相关的大部分新闻发布会。得到的印象是,业务型政府工作人员的国家话语能力好于一般政府工作人员。政府部门一般工作人员的国家话语生成能力、传播能力和管理能力有待提高,应该增强应变能力,减少套话;增强应急能力,减少空话;增强服务能力,减少官话。如果从语用学会话相关理论角度看,政府部门一般工作人员在新闻发布会上脱稿回答记者提问环节的话语存在较多的问题。总体情况是礼貌有余,关联度严重不足,话语质量不高。只有不断提高政府部门工作人员的国家话语能力,才能逐步化解国家话语生态危机。

我们来看一个具体的案例。2020年2月14日下午,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍疫情防控的最新进展和关爱医务人员的举措。国家卫健委相关领导介绍,截至2月11日24时,全国共报告医务人员确诊病例1716例,占到全国确诊病例的3.8%,其中有6人不幸死亡,占全国死亡病例的0.4%。当天晚上新闻联播节目在报道新闻发布会的情况时,仍然使用医务人员“不幸死亡”的措辞。这里的“不幸死亡”应该用“不幸殉职”,或者“不幸离世”“不幸牺牲”“不幸辞世”等词语。因为医务人员在工作中染病身亡,用一般意义上的死亡显然不能表达国家对他们离世的惋惜和敬意。次日,即2月15日,人民网的一篇文章在表达同样内容时用“不幸牺牲”取代了“不幸死亡”,就写得很得体,这才符合国家话语的表达要求。人民网文章的表述,才能够真正代表人民的心声,代表国家对这6位在工作中殉职的医护人员的敬意。

新闻发布会用了不合适的词语,当时在网上引起了不好的反应。尽管人民网的文章起到了一定的修正作用,但仍然难以挽回国家相关部门因国家话语失误所产生的不良影响。国家话语出现了这样的失误,不仅说明国家话语生成能力和传播能力存在严重的缺陷,也说明国家话语管理存在着漏洞。相关领导在准备发言稿时,看到不合适的表述时就应该有人提出来并进行修正。新闻发布会以后,网络上已经有不少听众对这一表述表示不满,新闻联播播出前仍然没有进行改正。出现这类问题说明国家话语的生成、传播和管理还没有形成一个完善的机制。

从战略的高度考虑国家话语的生成、传播、管理能力的提升问题,把国家话语能力的提升纳入国家战略,并且在人力、资源、财力等方面给予相应的支持,这是提升国家话语能力最重要的一环。在中华民族共同体建设和人类命运共同体建设的过程当中,通过中华民族共同语建设和国际社会的语言共同体建设来凝聚人心,建设中华民族和人类共同的精神家园,从而找到国家话语能力提升的目标和方向。

就当前而言,要挖掘和开发国家语言资源和话语生成能力,开拓国家话语的国际传播渠道,突破国际传播对手的封锁和人为制造的种种障碍。对国际上的言论要坚决反击。在各种伙伴关系的基础上,要建立广泛的国际话语联盟,通过多语文本、多种媒体进入国际媒体市场,提高传播效果,获取更多的控制权和国际的话语主导权,解决挨骂的问题。要逐渐改变他强我弱的国家话语世界格局,要坚决遏制“”势力的国家言论,促进同胞的国家语言认同和国家话语认同,建立健全台港澳国家话语认同的有效机制,及时处理分歧和出现的问题。要变被动为主动,变消极为积极,要多交朋友,化敌为友。要多接触、多交往、多交流、多生成和传播能够凝聚人心的国家话语。

开展国家话语案例批评分析,才能发现存在问题,寻找提升方法。对国家话语的典型案例进行解剖分析,可以更深入地了解国家话语能力的现状,找到存在的具体问题,明确解决问题的方法,进一步健全国家话语管理机制。上面有关医护人员在新冠疫情中殉职的国家话语案例分析,就是一个很好的例子。建议国家相关部门为研究人员积极提供案例研究素材,促进这一工作的顺利开展。有条件的科研部门可以建立国家话语语料库,为典型案例分析和相关研究提供语料支撑。

开展国家话语能力跨国比较分析研究,通过研究可以取长补短,明确提升的目标,找到对策。全面调查研究世界主要国家的国家话语产生能力及其生成方式、传播能力及其方式、管理能力及其方式,并在此基础上进行跨国的比较研究,就可以取长补短,找到国家话语能力提升的方向和目标。跨国比较研究需要选择合适比较的国家,要采用科学的比较方法,运用真实可信的语料,才能得到令人信服的结论,找到提升国家话语能力的对策。

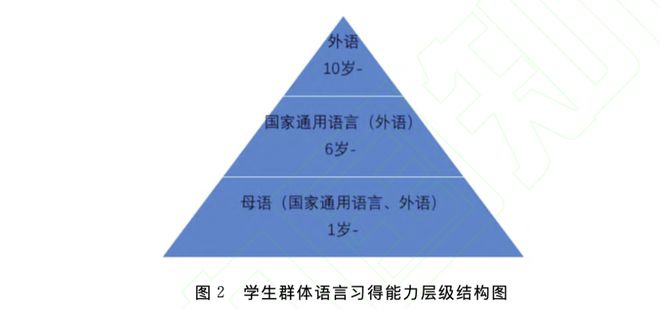

全面提升国家语言能力是提升国家话语能力的基础工程。国家语言能力全面提升要抓住母语能力、国家通用语言能力和外语能力提升这3个重要环节。提升学生群体的语言能力,是提升国家语言能力的关键,也是提升国家话语能力的关键。今天的学生群体,就是明天国家的领袖群体、法学家群体、家群体、公务员群体、科学家群体和知识分子群体、媒体人群体。一个国家学生群体的语言能力,将奠定一个国家语言能力和话语能力的基本格局。当然学生就业以后,还可以继续学习语言,提高语言能力。但是在学生时代,从幼儿园到小学、中学、大学,甚至到研究生,经过这么漫长的语言学习时间,获得了一个人职业生涯所需要的最重要的语言能力,虽然职业培训学习也能进一步提高语言能力,但是如果没有学生时代打下的语言能力基础,提高也是有限的。学生群体的语言能力应该具有一个理想的三层结构。在语言学习关键期完成母语、国家通用语和外语的习得。

现代文明的国家,每一个公民应该具备母语、国家通用语言和至少一门外国语言的多语能力。为了实现这一目标,首先应该从家庭、幼儿园、中小学抓起。要把培养学生的双语能力或多语能力作为语言教育目标。学生群体的双语能力或多语能力应该有一个相对合理的层级结构。这个层级结构的底层是母语。对于母语是国家通用语言的学生群体来说,家庭如果能在学生入学前让自己的孩子熟练地听说母语,就会让他们获得许多语言文化知识和学习语言的技巧。对于大多数家庭来说,如果能在学前完成母语的听说教育,然后在入学后完成母语的读写或其他方面的语言知识教育,那么这个学生群体的母语教育应该是可以做得很好的。

对于母语不是国家通用语言的学生群体而言,其国家通用语言主要是通过学校教育获得的,处于第二个层级。为了保证学生群体学好国家通用语言文字,国家应该尽量提供优质的师资和教学条件。对国家通用语言非母语的学生群体,有学习条件的家庭,也可以在学习母语的同时,让自己的孩子也同时学习国家通用语言。让国家通用语言也和母语处于同一层级,都在第一层级里。

外语的学习一般在小学高年级或者初中就应该开始学习,属于第三个层级。有条件的家庭也可能让自己的孩子同时学习母语、国家通用语言和外语,使3种语言处于同一个层级。这种情况当然是很少的。大多数情况应该是母语处于第一层级,国家通用语言属于第二层级,外语处于第三层级。在实施多语教育的过程中,正确处理好母语、国家通用语言和外国语言之间的关系,提高语言教育质量才有保证。

提升个体语言能力是提升国家话语能力的基础;提升政府部门工作人员的职业能力是提升国家话语能力的核心;加强国家语言宏观管理,是提升国家话语能力的保证。就个体语言能力而言,国家通用语言文字在方言地区和少数民族地区的普及率和使用水平还有进一步提升的空间;外语多语种能力也有待于加强。政府部门语言能力方面,重点是要提升职业语言能力。职业语言能力也是国家语言能力很重要的一个组成部分。国家应该逐渐建立政府部门职业语言考试制度和评价机制,以适应国家话语能力提升的需求。国家语言管理部门、教育部门要加强语言文字基础理论的研究,做好语言教育规划,逐步提高公民和政府工作人员的国家通用语言文字、少数民族语言文字和外语多语种的语言能力,保证国家话语能力可以为国家发展服务。

文化和谐论认为,不同文化的相处之道是去中心化,要坚持功能互补观。只有去中心化才能互相尊重,平等待人;坚持功能互补观,才能发挥各自在人类社会中的不可替代性的作用。自己不以我为中心,对坚持以我为中心者要旗帜鲜明地反对。文化和谐论主张和谐,但并不是不讲斗争,和谐有时要通过斗争才能实现。各自都不以我为中心,有不同意见坐下来好好谈,求同存异,化异为同,才有可能发挥各自的作用。在国际场要尽量避免话语脱钩,产生自话自说的现象。在外交场合要避免产生话语对抗。对于对手的一些对抗性的言论既要反击,又要避免产生话语对抗,避免吵架式的回应,以骂还骂,陷入无谓之争。这一理论,在国内有利于中华民族共同体的构建,在国际上有利于人类命运共同体的建设。

毫无疑问,提升国家话语能力,争取更多的国际话语权,是国家的大事,需要认真对待。但是我们也应该清楚地看到,话语功能是有局限性的,也就是说语言的功能是有局限性的。如果过分夸大语言功能,就会走向语言崇拜或者语言迷信的歧路。要正确理解话语功能和话语权,国家话语虽然可以通过国家行为转化为国家权力,对受众产生思想行为等方面的影响。但是如果没有国家法律、行政和一系列言语行为规则的约束,其作用是会大打折扣的。国际话语权之争实质上是国家实力之争,并非只是国家话语能力之争,提升国家实力,国家话语权的获取才能有保障。